Son oeuvre scientifique : une botanique systématique

« On peut désigner Boissier comme le disciple le plus distingué d’Auguste Pyrame de Candolle. Il a puisé ses notions botaniques à la source de ce grand savant. Or la botanique d’Augustin Pyrame était [d’abord] systématique : la recherche de l’espèce, voilà son but principal. » [1]

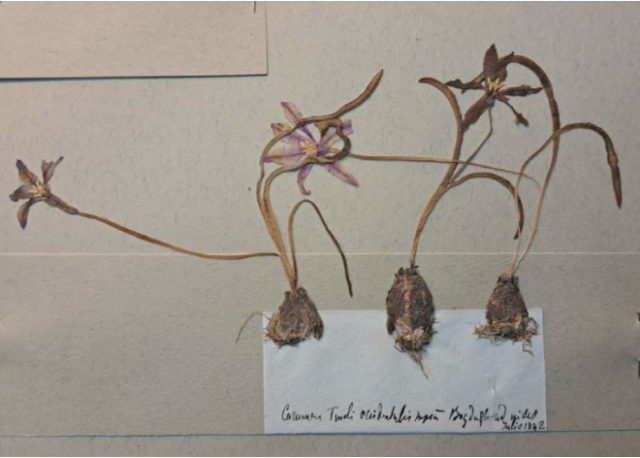

Ici une plante dédiée à son épouse Lucile : Chonodoxa lucile Boiss.

C’est à un travail de titan qu’Edmond Boissier s’est attelé : décrire une espèce et ses sous-espèces exige d’abord de repérer ce qui est spécifique à la plante qu’on a sous les yeux. Il faut de la méthode, mais aussi de l’intuition. Et Edmond Boissier avait justement « le talent de toujours observer ce qui est le plus frappant, ce qui saute aux yeux lorsqu’on examine la plante. » [2]Puis, par un travail systématique, il faut repérer les affinités entre ces plantes pour pouvoir les regrouper, établir des divisions, des sections et sous-sections. « Pensez combien de fois il fallait remanier tout ! D’abord, on prend un caractère comme servant de base à ce système ; très tard peut-être, on s’aperçoit que ce caractère s’applique mal à un certain nombre d’espèces ou qu’il n’est pas constant : tout est à refaire. On ne comprend pas où Boissier a trouvé dans sa carrière le temps nécessaire pour cela. On comprend encore moins la ténacité, la sérénité, la constance de son esprit qui ne se lassait pas d’un tel travail. » [3] C’est exactement 18’496 espèces dont Boissier a défini les caractéristiques, dont près de 6’000 étaient des espèces nouvelles qu’il a décrites seul ou avec un collaborateur, notamment Reuter !

La géographie botanique, une science indispensable pour Boissier

Edmond Boissier ne s’est pas contenté de décrire les plantes, car, pour lui, il était nécessaire de compléter cette description en précisant où, dans quelle région, dans quelle zone de végétation, à quelle altitude, etc., telle ou telle plante a été observée. Ainsi, lors de son premier voyage en Espagne, Boissier a défini quatre zones de végétation en fonction de l’altitude. Il prit lui-même des mesures d’altitude, de températures et de pression atmosphérique « au moyen d’appareils qu’il avait amenés de Genève et qui ne le quittaient dans aucune de ses excursions », « relevant ainsi plus d’une inexactitude concernant la hauteur des montagnes », dans ces régions « pour la plupart fort mal connues et dont les cartes ne portaient que de trop rares indications d’altitude ». [4] Ces mesures et observations lui permirent de réaliser un tableau récapitulatif permettant de visualiser les groupements de végétaux par étage. Ce travail et ce tableau ont frappé les esprits de ses contemporains.

Boissier, dans ses observations, s’est attaché à déterminer quelles plantes étaient vraiment d’origine de la région et lesquelles avaient migré de régions voisines.

« Boissier s’intéresse à chaque espèce. Il la suit dans ses transformations, dans ses migrations. Il veut la connaître personnellement - pour ainsi dire - il veut savoir son histoire et il discute ces questions dans de nombreuses notes accompagnant ses descriptions. » [5]

Mais Boissier ignorait encore tout de la tectonique des plaques et, donc, de l’évolution de l’origine du découpage de la péninsule espagnole et de la formation de la Méditerranée. De plus, faute de comparaison possible avec les descriptions inexistantes de la flore des pays voisins - notamment du Maroc -, il n’a pas pu tirer un meilleur parti de ce qu’il avait documenté. Mais les scientifiques actuels saluent ses apports qu’ils estiment toujours d’actualité.

Edmond Boissier, un botaniste doublé d’un amateur de jardin

Ce sont les plantes à fleur qui l’intéressaient le plus. Et Boissier non seulement les analysait, mais il en cultivait, se passionnant pour la manière dont ces plantes évoluent durant la saison : feuillaison, floraison, fructification, jaunissement automnal. Il en cultivait tant dans sa propriété du pied du Jura à Valleyres - un jardin de rocailles - que dans celles de Chambésy, la Pierrière et le Rivage, où il installa des serres chauffées. Pour augmenter ses collections de plantes vivantes, « Boissier mettait à contribution les collecteurs de graines de tous pays, et ce qu’il ne recevait pas, il allait le chercher lui-même au cours d’un nombre effréné de voyages » [6]et de courses de montagne.

En 1896, deux botanistes ont publié une énumération de toutes les plantes cultivées en 1885 à Valleyres et à la Pierrière et leur tableau récapitulatif montre qu’il y en avait plus de 5’000 ! [7] Edmond Boissier pouvait ainsi « étudier sur le vif des caractères de plantes que, pendant ses voyages, il n’avait pas toujours le temps ou l’occasion d’examiner avec le soin désirable. » [8]

Boissier et son refus de la théorie de l’évolution

Boissier s’intéressait, on l’a vu, au lieu d’origine des plantes et à leurs migrations. Il aurait donc dû être particulièrement attiré par la nouvelle théorie d’un de ses contemporains, Darwin. Or, il s’est complètement démarqué de toute idée d’évolution : « Je n’accepte pour ma part à aucun degré l’hypothèse darwinienne qui est en désaccord avec l’essence intime des êtres organisés » a-t-il écrit dans ses Observations diverses. [9]

Pourquoi un tel choix scientifique ? Comme le relève Grenon [10], « il est difficile de comprendre les choix scientifiques de Boissier sans faire référence à ses convictions religieuses et à celles de son entourage. » Chrétien protestant convaincu, Edmond avait adhéré - comme sa mère, sa femme et toute la famille Butini - à l’Eglise du Réveil, l’Eglise Evangélique libre, qui luttait contre la torpeur dans laquelle elle reprochait à l’Eglise protestante calviniste d’être tombée. Pour ce mouvement, fondamentaliste, qui prenait la Bible au pied de la lettre, l’action revitalisait la foi et les adeptes s’engageaient dans l’évangélisation, la promotion de l’hygiène, la lutte contre l’alcoolisme, le soutien aux plus pauvres : Butini, le beau-père d’Edmond, et sa femme fondèrent un hôpital, l’hôpital Butini, qui est resté une institution genevoise jusqu’à la fin du 20e siècle. « Dans cet entourage strict et engagé, Edmond Boissier ne pouvait dévier de la ligne de pensée des siens : il ne pouvait être que Créationniste. » [11]

« Boissier fait la botanique pour rendre gloire à Dieu, pour chercher ses traces dans la nature » : [12]« Je regarde les espèces non comme des conceptions arbitraires de l’esprit humain, mais comme des créations sorties à des époques diverses de la puissante main de Dieu » expliquait Edmond Boissier. Même face aux arguments avancés par ses pairs en faveur de la théorie de l’évolution et de ce que l’on appelle aujourd’hui la phylogénétique, il se défilait, comme il l’écrivit dans une lettre à un ami :

« Si la botanique devait consister en labyrinthes pareils, je crois que j’aimerais mieux aller casser des pierres sur les grandes routes. »